大規模な災害や、コロナ禍を経験して災害用備蓄を準備するご家庭も増えてますよね。

その中で日常生活から欠かせないお米も、備蓄の中に入れておきたい食品の1つです。私の家でも常に1袋未開封のものを備蓄として保管しています。

物価高の影響を受けてしまっているため、少しでも安く手に入れようと特売の日を狙って備蓄をしたいところです。

「いざ、有事の時に食べようとしたら、保存期間を知らなかったからお米が傷んでしまっていて食べられなかった…」という事態は避けたいところです。

お米を備蓄するなら、真空パックに入れて冷蔵庫で保管すれば、保存期間は最大2年くらいに延びます。

実は短いお米の保存期間を知って上手に備蓄を活用しましょう。

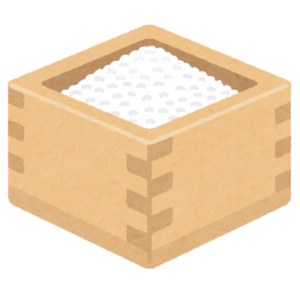

備蓄するお米の保存期間は真空パックで1~2年!

しっかりと空気を抜いて保管することができる真空パックは、お米を劣化させてしまう天敵を寄せ付けません。

この方法で保管しておくと、白米なら通常1か月ほどでおいしさが損なわれてしまうお米が、常温でも1年、冷蔵庫なら2年も保管できるんです。

また備蓄専用として発売されている商品の中には5年間保存できるものも販売されていて、自分で理想とする保存期間で保管できるものを選ぶこともできます。

真空パックされたお米は、通販で販売されています。残念ながら、スーパーで売られているという情報をつかむことはできませんでした。

自宅に居ながら重いお米を購入でき、自宅まで運んでくれますね。外出しなくても備蓄ができるため、一石二鳥もとい、一石三鳥です♪

本来の保存期間は、白米と玄米では違う

自分でお米買ったのに、実家からまたお米が届いたよ(笑)

真空パックはできないけど、このお米、備蓄に回せないかな?

真空パックしていないお米の場合、「精米された白米で保存するか」「精米せずに玄米のまま保存するか」で保存期間が変わります。

白米へ精米すると、保存期間は「春や夏は2週間~1か月」「秋や冬は1か月~2か月」です。意外と短いんですね。

精米されていない玄米は、正しい保管状況で保存した場合、1年程度はおいしさをキープすることができると言われているのです。

白米は、すぐに食べれるように糠などをとってしまっていて、お米自体が空気に触れる面積が多くなってしまい劣化する速度が上がってしまうんです。

しかし玄米は、精米後にはなくなってしまう糠が白米を覆っていて、白米が空気に触れる面積が少なくなります。

そのため、白米よりも劣化を抑えることができ、より長い期間で保管ができるのです。

あくまでこれは目安の期間になるので、保存状態が悪かったりするともっと短くなります。

備蓄後の鮮度は多少落ちていると思った方がいい

せっかく備蓄しておくなら、少しでも美味しい状態で保存しておきたいですよね。しかし残念ながら、お米が一番美味しいタイミングは、実は精米したての状態です。

精米後はどんどん空気に触れて劣化していきます。つまり、既に精米してから時間が経過してしまったお米は鮮度が落ちている状態なのです。

お米は、お肉やお魚、野菜と同じ「生鮮食品」というジャンルの食べ物です。中でも鮮度や味については、「野菜」とよく似ています。

野菜が一番美味しい状態は、畑から収穫したばかりの状態ですよね。

同様に、お米が一番美味しいタイミングは、まだ空気にほとんど触れていない精米したての状態です。

畑で採れたばかりの一番新鮮な野菜は、畑でしか手に入りませんよね。お米も同様で、精米したばかりの一番新鮮なお米は農家や精米所でしか手に入らないんです。

私、保存食品を選ぶときは賞味期限を参考にしているの。お米には賞味期限が書いていないから、「味の保証ができない」ってことなのかしらね。

たしかに、お米には明確に「賞味期限〇月〇日」と記載はされていません。それは、生鮮食品には「賞味期限」という概念がないからです。

そのかわり、お肉やお魚は袋や容器などに入れた状態で安全に食べられる期間「消費期限」が書かれています。これで食べるかどうかの判断ができますね。

しかし、野菜は消費期限すら書いていません。そのため、「食べられる」「食べられない」かどうかは、見た目の状態や傷み具合で判断しますよね。

ある人は「少し傷んでいるからやめておこう」と思い、ある人は「これくらいなら大丈夫」と思うように、さじ加減は人それぞれです。

お米も同様に消費期限がないです。そのため、「黄色っぽいか」「変なニオイがついているか」で判断します。

賞味期限がないからといって「5年も10年も保存していい」というわけではないんですね。

備蓄米の保存方法のススメ!絶対避けるべき場所は?

お米は繊細な食べ物なので保管方法、場所にも注意が必要です。

お米の場合、一番おすすめなのは「冷蔵庫などの冷暗所で保存する」「密閉容器に入れる」の2点を守ることです。

日の当たらない、風通しの良い、暗い場所で、空気の入らない容器での保管がベストな保管方法です。

なるべく空気に触れないよう密閉容器入れる

まず、お米は空気に触れないように保存しましょう。米びつやタッパーなど保管に適した容器に移し替えるのがおススメです。

密閉容器だとニオイ移りも少なくなるのでぜひ利用してみてください。

市販されているお米用の圧縮袋のような保存袋はもちろんですが、ジップロックやタッパーなどしっかりと密閉できる容器ならなんでもOKです。

意外ですが、ペットボトルでの保管も、しっかりと蓋もしまり入手しやすくておススメです。ペットボトルは綺麗に洗浄し、しっかりと乾かしたものを使います。

おおざっぱな自分は、つい米袋のまま冷蔵庫につっこんでるよ。

どうして別の容器に移し替えた方がいいの?

お米の入っていた袋は、表面をよく見てみると小さい穴が開いていて完全な密閉ではないため、そのまま保存しておくのには適しません。

これには実は訳があって、積み上げた時に圧力で破裂したり、荷崩れが起きないようにする工夫が施されているからなんです。

空気穴がなかった場合中に残ってしまった空気が抜けきらずに移動や積み重ねた際に、バランスが崩れて荷崩れを起こしてしまったり袋が破裂してしまったりするそうです。

年中一定の温度を保てる冷蔵庫の野菜室がおススメ

密閉容器に入れたお米は、温度、湿度ともにキープされている冷蔵庫での保管がおススメです。

その中でも冷蔵庫の中よりニオイの強いものが少なく、温度、湿度が冷蔵庫の中より高めに設定されている野菜室での保管をおススメします。

高い温度、湿度も苦手なお米ですが、実は乾燥にも弱い食べ物です。冷蔵庫の中の方が湿度が低いため、長く保管しているとひび割れてしまったりもするようです。

冷蔵庫の中で保管するのに一番避けなければいけないのは冷凍庫です。

お米の中にある水分が凍ってしまいおいしい状態では食べることができなくなってしまうため、炊飯前のお米の保管には適しません。

もし、冷凍庫に保管するなら炊飯した直後の炊き立てのご飯をラップに包んで急速冷凍して保管するのがおススメです。

衛生的でないところは置かないほうがいい

お米は高温多湿、においの強いものの近く、乾燥しすぎる場所での保管は絶対に避けるべきです。

ついつい置いてしまいがちなキッチン下のシンクは、風通しも悪く、湿度も温度も高くなってしまう場所のためカビが生えやすかったり、虫が入りやすかったりします。

おいしさだけでなく、衛生的に保つためにも適さないです。

備蓄しておくお米は何キロあればいい?

各家庭で家族の人数が違ったり、お米を食べる量も違ったり、お米が何キロ必要なのかは家庭によってまちまちです。

たくさんありすぎると持て余すし、足りないと困るし。

お米1合でお茶碗何杯分くらいの量を炊くことができるのかを知っておくと、各家庭にあった備蓄の量を計算できちゃうんです。

各家庭でお米の備蓄量を計算するなら、お茶碗1杯分の量を75g(0.5合分)として、これに家族人数、1日の食事回数、用意する日数をかけていくと求められます。

お茶碗1杯分のご飯を炊くのに必要なお米の量は0.5合(75g)といわれています。1合(150g)炊けば2杯分ということなので、2人分のご飯の量になるんですね。

例えば、4人家族で計算してみましょう。1日3食、1人お茶碗1杯分を家族全員で1ヶ月(30日)食べるとした計算です。

- 1食あたり必要な量は、【75g×4人分=300g】

- それを3食分とするなら、【300g×3食分=900g=0.9kg】

- それを30日分とするなら、【0.9kg×30日=27kg】

つまり、4人家族で1ヶ月分の備蓄をするなら、「27kg」くらい必要ということです。

また、家族の中で大食漢がいたり、食べ盛りのお子さんがいたり、家族の食事量によって変動します。

その場合は、1食でどのくらい食べるのかを参考にしつつ、あなたの家族の備蓄量を計算してみてくださいね。

災害用の備蓄なら3〜1週間分がいいといわれる

実際に災害が起こってしまった場合、水道やガスなどのライフラインが止まってしまったり、食材などを運ぶ物流も止まったりしてしまいます。

ライフラインの復旧や物流の再開、災害支援物資の遅延などを想定し、3日分から1週間分くらいの備蓄の量があると安心なようです。

しかし、これには地域差があるため、より長い期間物流機能が停止してしまい食材が手に入りにくい状態がでてきます。

また、避難所に避難した際にも災害支援物資が到着するまで時間がかかってしまったり、

すぐに食品が手に入らない状態も想定しなければいけません。

そのため、先ほどの「備蓄量は何キロ用意すればいいのか」の計算方法も、長期を見越して1ヶ月分で説明させていただきました。

人によっては2ヶ月分以上も備蓄しているようです。

じゃあ最低限必要な1週間分のお米は何キロ備蓄すればいいのか、計算してみよう!

先程、4人家族で3食ご飯を食べる場合、1日で0.9kg必要と計算しましたね。

これを7日分で計算してみると、【0.9kg×7日=6.3kg】とわかります。

つまり6キロと少しのお米があれば、1週間はどうにか食べるものには困らずに生活できるのですね。

「2キロのお米×3袋」ストックか、多めに10キロのストックが常備された状態であれば、「もしも」が起きてしまった際も安心ですね。

何キロも備蓄できないならローリングストックしよう

でも、白米の保存期間って1か月なんでしょ?

場所も取るし、一度にそんな数十キロも備蓄できないわ。

そんな時におススメの方法がローリングストックです。この方法はさまざまな場面で目にすることが増え、認知度も上がっています。

ローリングストックは普段使っている食材を多めに購入し、消費し、消費した分をまた購入しながら万一の時に備える方法です。

この方法を活用すれば、普段から食べなれた食材、味のものを備蓄しておくことが可能です。

万一のことが起こり避難しなければいけなくなると、慣れない場所で慣れない食事を食べなければいけなくなったりとストレスも多くなります。

そんな時に少しでも食べなれたものがあると、ストレスを軽減できる手助けになるかもしれません。

また、アレルギーや病気がありどうしても食べられないものがある場合も、この方法で自分の体質に合った食事を備蓄しておくことが可能です。

体質に合わず食事をとれなくなるといった心配をせずに済み、安心して避難所などでの生活をすることができます。

この方法で保管すれば、より精米年月日の早いものから消費して、消費した分だけ備えることができます。

そして保存期限も気にせずに、しっかりとした備蓄を確保することができるようになります。

自宅で必要な食材、量をしっかりと把握して、ローリングストックを活用し、上手に災害に備えていきましょう。

まとめ

- 備蓄米の保存期間は、真空パックなら1〜2年ほど保管できる

- 備蓄米には、「長期保管米」を購入するのがよい

- 本来お米の保存期間は、白米なら2週間〜2ヶ月くらい、玄米なら1年くらい

- 備蓄したお米は、保存期間いっぱいすぎた後でも美味しさを完全にキープできるとは限らない

- より長く保存するなら、密閉容器に入れて、冷蔵庫で保管する

- 1家庭ごと、お米の備蓄量を計算するなら、お茶碗1杯分(75g)と考えて計算する

- 一人あたり1日に必要なお茶碗の杯数分に、1日何食たべるか、家族の人数、備蓄する日数を掛け算していく

- 備蓄日数はだいたい3〜1週間、物流が滞ることを考えたら1ヶ月くらいを見越すといい

- 一度にたくさん備蓄できない家庭は、ローリングストックするのもいい

ローリングストックで備蓄をうまく活用し、おいしく賢く備え、ワンランク上のお米生活を送りましょう!

コメント